(Kristin Kretzschmar)

Homosexualität in Osteuropa wird nicht erst seit dem russischen „Homosexuellen-Propaganda“ Gesetz in den Medien thematisiert. Bereits in früheren Jahren wurde Homophobie in der osteuropäischen Region deutlich. Zu der Thematik wurde einige allgemeine Informationan und aktuelle Medienempfehlungen zusammengestellt. Für weitere Empfehlungen kann die Kommentarfunktion verwendet werden.

Hintergründe

In der Reportage „Osteuropas Konsens im Schwulenhass“ beschrieb Tibor Vogelsang 2007 ausführlich die Lage sexueller Minderheiten in Osteuropa. Besonders in Teil 3 wird sogenannte homosexuelle Propaganda thematisiert. Die Debatte sei eine Folge des defizitären Demokratie- und Menschenrechtsverständnis in der Region: „Seinen heutigen Agitatoren dient das Hirngespinst der „homosexuellen Propaganda“ zum einen dazu, das Bewusstsein für eine starke Demokratie und die individuellen Rechte des Einzelnen auszuhöhlen. Mit der ständigen Behauptung dieser angeblichen Propaganda schaffen gewissenlose oder engstirnige Politiker ein gesellschaftliches Klima, in dem gebilligt wird, Versammlungen, Aufklärungsarbeit und Organisationen zu verbieten, die sich für sexuelle Minderheiten einsetzen.“

Im Artikel „Nicht von Gott gewollt“ beschreibt Johann Osel in der Süddeutschen Zeitung Gewalt gegen Homosexuelle. Hierbei stellt er fest: „Die Grenze zwischen Westeuropa und vielen neuen EU-Mitgliedern zeigt kaum ein Thema so deutlich wie der Umgang mit Homosexualität. Während der Christopher-Street-Day und ähnliche Umzüge in westeuropäischen Großstädten längst karnevaleske Volksfeste sind, geraten sie in Osteuropa immer wieder ins Fadenkreuz neofaschistischer Randalierer.“

2007 frage Berthold Forssman in seinem Artikel Homophobie in Osteuropa inwieweit die EU homophoben Tendenzen in Osteuropa entgegenwirken könne: „Viele Homosexuelle in Osteuropa setzen große Hoffnungen auf die EU , die die Rechte von Minderheiten in allen Mitgliedsländern einfordert. Die Diskriminierung findet nicht mehr nur im Verborgenen statt, sondern wird europaweit beobachtet.“

In einer Hausarbeit stellt Miro Böhm die These auf, dass die Lebenssituation Homosexueller im engen Zusammenhang mit dem Demokratisierungsniveau des Staates, in dem sie leben, stehen. (Leseprobe auf Google)

Gesetz gegen Propaganda für Homosexualität in Russland

Folgendes Video von Euronews zeigt die Auseinandersetzungen in Moskau im Zusammenhang mit dem Gesetz.

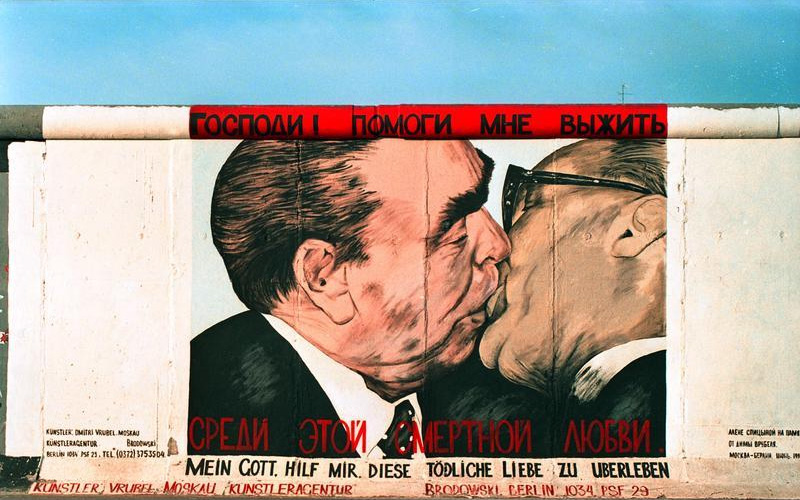

Severin Weiland thematisiert auf Spiegel Online ein Zusammentreffen des des deutschen Außenministers Guido Westerwelle mit dem russischen Botschafter. Bei diesem Treffen seien ungewöhnlich klare Worte gefallen. Des Weiteren beschreibt er den Umgang der russischen Opposition mit dem neuen Gesetz: „Die Opposition verhilft sich mit Protesten und mit Sarkasmus – etwa dem Blick zurück in die Sowjetära unter KPdSU-Generalsekretär Leonid Breschnew, der mit herzhaften Bruderküssen auf den Mund stets die Führer des Ostblocks begrüßte. So fragte der Duma-Abgeordnete Dmitri Gudkow jüngst: „Fällt auch der Dreifach-Kuss von Leonid Breschnew unter Propaganda?““

In einzelnen Städten wurden ähnlich Gesetzte bereits eingeführt. Hierbei war das primäre Argument Kinderschutz, so Heide Rasche im Deutschlandradio Kultur.

In einer Pressemitteilung der SPD Bundestagsfraktion bewertet Johannes Karst das neue Gesetz wie folgt: „Russland entwickelt sich damit zivilisatorisch zurück. Gleichzeitig verübt es einen klaren Affront gegen die Werte des Europarates und die Europäische Menschenrechtskonvention. Es ist kein Wunder, dass die Presse jüngst davon berichtete, wie schlecht Russlands Image inzwischen bei ausländischen Investoren ist.“